「観光の力」で解決する カナダが目指す「リジェネラティブ・ツーリズム」

気候変動や環境問題、人口減少に伴う地域文化の衰退、オーバーツーリズムによる観光公害など、今日の観光業は多くの課題に直面している。こうした問題を解決するため、「観光の力」によるアプローチとして「リジェネラティブ・ツーリズム(再生型観光)」への関心が高まっている。いち早くこの考え方を導入し、実践しているカナダの事例について、カナダ観光局日本代表の半藤将代氏(写真)に話を伺った。

リジェネラティブ・ツーリズムの背景

地域の潜在能力を最大限に引き出す

リジェネラティブ・ツーリズムが注目される背景には、「観光のあり方が変わりつつある」と半藤氏は指摘する。観光地は、オーバーツーリズムによる観光公害だけでなく、人口減少や社会の分断、地政学的リスク、気候変動といった問題にも直面しており、観光業はその枠を超えてさまざまな課題に取り組む必要がある。

半藤氏は、「こうした課題を解決するには、従来のビジネスモデルでは限界がある」と指摘する。観光客数や消費額のみを重視する従来の観光政策から一歩進んで、リジェネラティブ・ツーリズムは地域の潜在能力を最大限に引き出し、コミュニティを強化するアプローチを取ることで、課題解決とともにより良い社会の実現を目指している。

求められる「付加価値の高い」旅

観光客の意識も変化している。特に日本では、円安や物価高、旅行費用の上昇により、海外旅行が貴重な体験となるなか、自分の興味や関心、また強い動機や共感に基づく、有意義で広い意味での「学び」を得られる体験が求められている。実際、カナダでは「ハイキングやオーロラなど、目的を持った旅が増えている」という。

また、地域への「貢献やつながり」に対するニーズも高まっており、観光地を訪れるだけでなく、地域の人々との触れ合いや持続的な関わりが旅の重要な要素となっている。こうした傾向は、結果として「関係人口」の創出にもつながっている。このような関係人口の創出は、リジェネラティブ・ツーリズムにおいても地域活性化の重要な力となる。

カナダが目指すリジェネラティブなアプローチ

ホストとゲストが「共に幸せになれる」関係づくり

カナダ観光局はカナダ観光が目指すものとして、「カナダの人々の経済的な豊かさと幸福度の向上」と「世界中から訪れる旅行者の人生を豊かなものに」の2つを掲げる。リジェネラティブ・ツーリズムに基づき、観光客だけでなく、観光を受け入れる地域の人々の視点も取り入れている点が大きな特徴だ。

カナダでは、環境や文化、社会や経済のサステナビリティを重視し、観光の力でその土地をよりより良くし、未来へと引き継いでいく取り組みが進んでいる。同時に、「すべての人種、性的マイノリティ、女性や若者、先住民や移民など、誰ひとり取り残されないインクルーシブな観光産業を目指している」としている。

また、カナダを訪れる旅行者には、「その土地の自然や文化、地域の人々が最も大切にしたい本質的な価値を体験してもらうことで、旅行者の心が満たされ、人生が豊かになるような旅」を提供することを目指している。

リジェネラティブなアプローチを実現するために

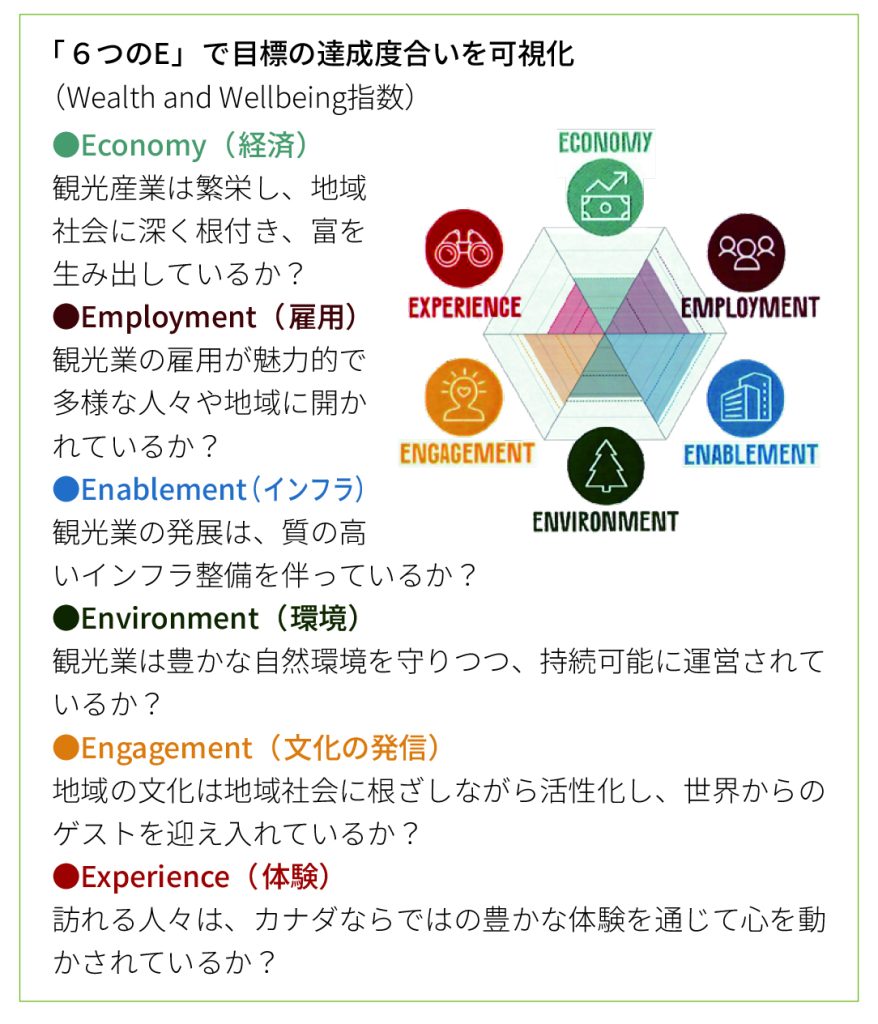

「6つのE」による効果測定

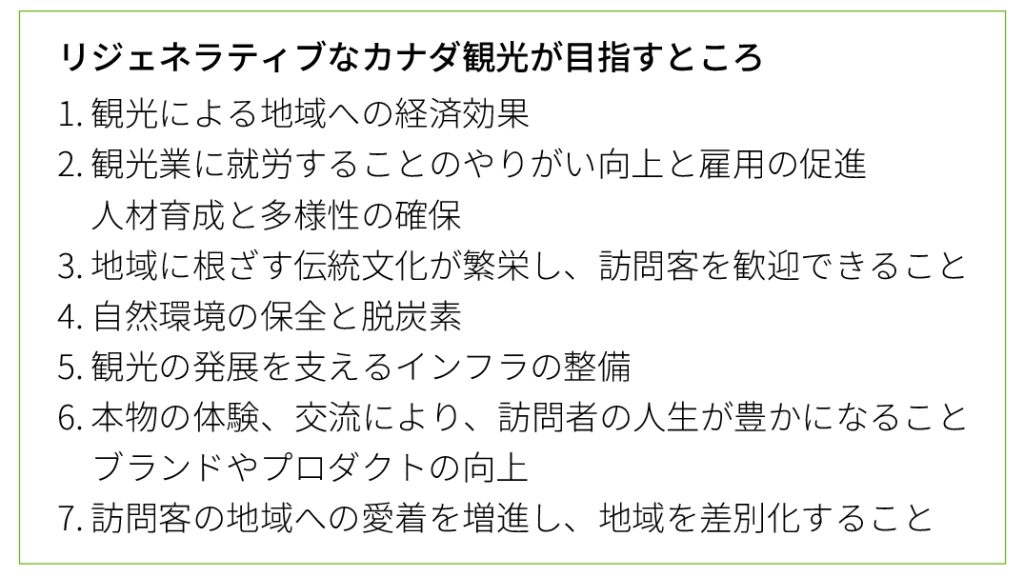

カナダ観光局は、リジェネラティブ・ツーリズムの推進にあたり、以下の目標を掲げている。

また、カナダ観光局は、これらの目標の達成度を測るため、「Wealth and Wellbeing指数」を設定し、「6つのE」による評価基準でその達成度を可視化する取り組みを行っている。

リジェネラティブ・ツーリズムを推進する中で、大きな課題となるのが、地域と観光客双方の満足度をバランス良く高めること。この指数によって足りない点が明確になり、より良い観光の実現が可能になる。

リジェネラティブ・ツーリズムへの取り組み例

バンクーバー、コミュニティが観光資源

豊かな自然がまちの中に広がり、もともと環境意識が高いバンクーバーは、2010年冬季五輪の誘致を契機に、世界一グリーンな都市を目指すべく、自然との共生を軸にしたまちづくりを進めてきた。コミュニティが有機的に結びつき、協力し合う姿は、リジェネラティブ・ツーリズムの新たな可能性を示している。訪れる人々がコミュニティの取り組みに触れることで、環境意識が高まり、サステナブルな行動を意識するようになる。いわば、「コミュニティ」が新たな観光資源として機能している。

すぐそばに豊かな大自然、冬季五輪誘致が契機

「誰もが幸せに暮らせるまちづくり」

バンクーバーでは、1960年代のハイウェイ建設反対運動をはじめ、長年にわたり環境意識に基づく取り組みが行われてきた。その背景には、街のすぐ近くに広がる大自然がある。原生林が広がるスタンレーパークは、その象徴的な存在。ここでは、かつてこの森で暮らした先住民文化にも触れることができる。その文化を知ることで、人々は自分も自然の一部であることを実感し、環境への関心が深まる土壌が形成されてきた。

2003年に2010年冬季五輪の開催が決まると、地元では賛否両論が沸き起こったが、「すべての市民が歓迎し、メリットを享受できる大会」の実現を目指すべく、都市と自然の調和を追求する「誰もが幸せに暮らせるまちづくり」の動きが本格的に始まった。

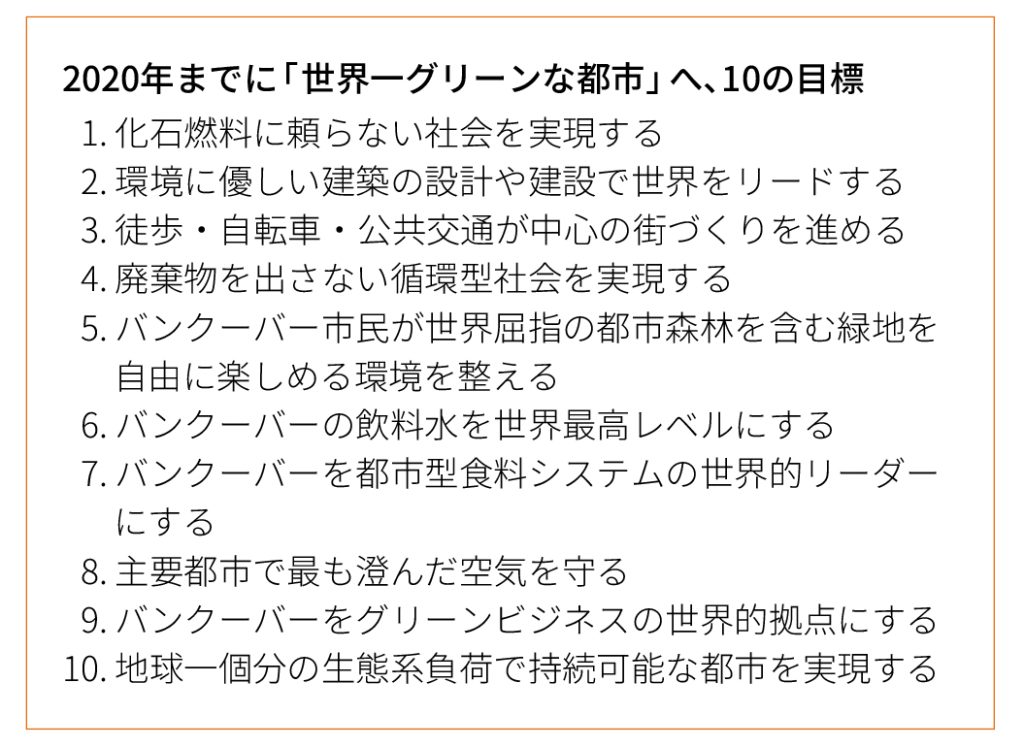

「世界一グリーンな」都市、先住民との対話と協調

「誰もが幸せに暮らせるまちづくり」を進めるなかで、「世界一グリーンな都市」を目指し、先住民との対話と協調を進めてきた。以下10の目標は2020年までの達成目標で、地元住民や企業、NGO、大学が参加してより具体的な達成目標を設定、2020年までに目標の8割を達成し、目標を新たに更新、現在も取り組みが続く。

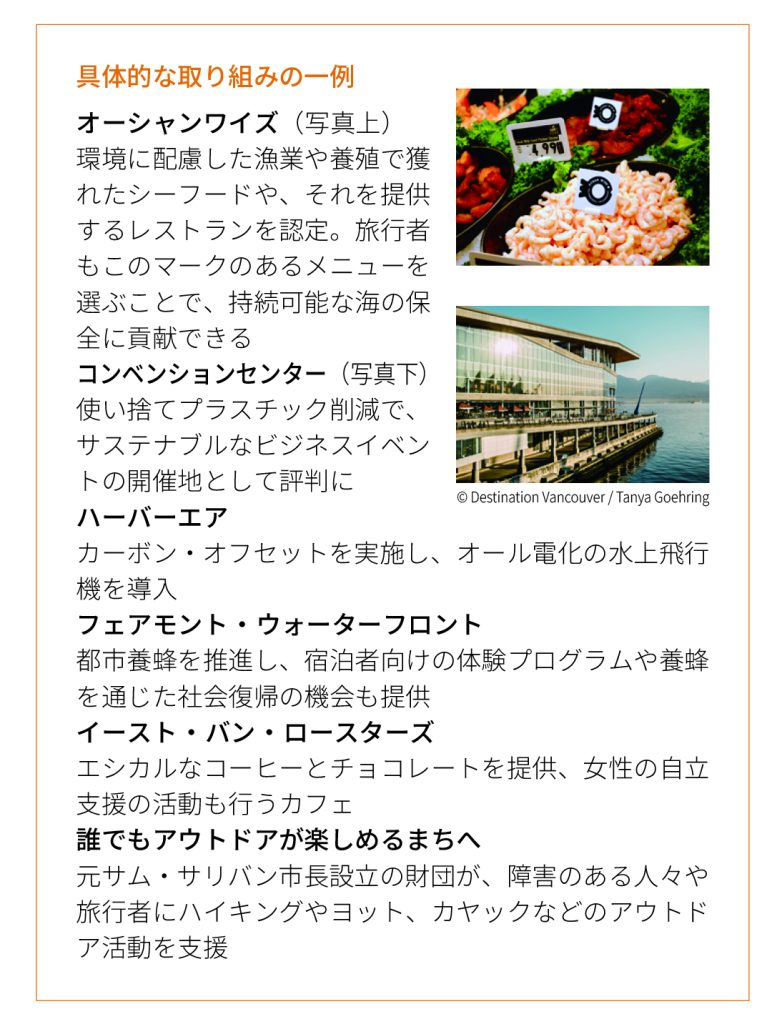

コミュニティを軸にさまざまな取り組み

住民や事業者、行政が有機的かつ統合的に参加し、コミュニティが軸となって目標達成へ向けた取り組みが進む点がバンクーバーの大きな特徴。なかには旅行者も巻き込み、リジェネラティブ・ツーリズムの好例として以下の活動が行われている。

雇用やGDPが伸長、サステナブルがブランド価値に

一連の取組の結果、温室効果ガスを約2割削減し、同時に人口や雇用、GDPが増加。サステナブルな都市としてのブランド価値は数百億円にも上る。観光客の意識変化や行動変容にもつながり、バンクーバー観光局のグウェンダル・カステラン氏は、「観光客がライフスタイルを体験し、共感することで、バンクーバーのサステナビリティは世界に広がる」と期待を寄せている。

住民や事業者、行政、さらには旅行者も巻き込みながら、コミュニティの成長を目指すバンクーバーは、まさにリジェネラティブ・ツーリズムの好例と言えるだろう。

←前のページ「ハワイが推進する再生型観光 サステナブルからリジェネラティブへ【ハワイ州観光局 日本支局】」