「日本市場にとって重要な年」 業界との連携で海外旅行市場のシェア拡大を目指す【ハワイ州観光局 日本支局 ②】

オウンドメディア

ウェブサイト「allhawaii」刷新

画像や動画コンテンツを拡充、活用呼びかける

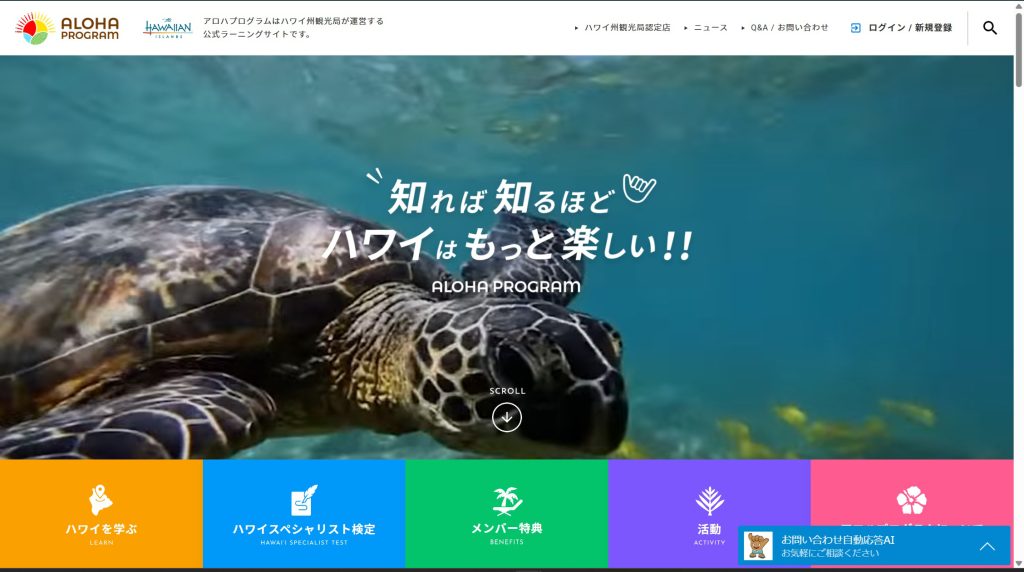

オウンドメディア(観光局のウェブサイトやSNSなど)展開では、ハワイ州観光局公式日本語サイト「allhawaii」の大幅リニューアルを実施。必要な情報をスムーズに探せるように、サイト構成や検索機能を強化。より直感的で使いやすいデザインに刷新し、スマートフォンからでも閲覧、操作しやすくした。

具体的にはハワイ州観光局公式キャラクター「シャカちゃん」が案内するチャットボットを導入。各島(オアフ島、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島)の半日または1日のモデルプランを紹介。初めてハワイを訪れる人向けの滞在プランも動画を交えながら伝える。他にも毎月異なるテーマで発信する特集ページや最新情報を網羅する。

旅行業界、メディア向けのサイトでも、最新情報やニュース、各種統計データ、セミナーやウェビナー、イベント情報などを掲載、登録不要としたことで、誰でも閲覧可能となった。画像や動画のライブラリー、パワーポイント資料のダウンロードも可能(利用には事前の登録申請が必要)。より使いやすくなった。

またハワイ州観光局公式YouTubeチャンネルの内容も拡充。ホテルのスイートルームやプールの様子を紹介するなど、新たに4つの動画シリーズを公開、定期的に配信していく。既存動画もカテゴリー別に整理し、目的に合わせて探しやすい構成にリニューアルした。

オウンドメディアを充実させることで、業界パートナーにとっても有益に活用できる。「観光局として、ハワイの商品を売ってもらうためのコンテンツ素材やストーリーを提供したい。各島の情報やモデルプラン、最新情報など、allhawaiiをひとつのツールとしてぜひ使っていただきたい。観光局で展開するallhawaii、YouTubeチャンネル、公式ラーニングサイト『アロハプログラム』の3つのオウンドメディアにあるすべての素材を有効活用していただきたい」(ヴァーレイ氏)とアピールした。

販売店戦略

「サテライトオフィス」強化へ

観光局の「窓口」として、インセンティブも提供

日本マーケットにとって「重要な年」となる今年は、販売店戦略の強化も大きな施策に位置づける。なかでも観光局の「窓口」となる旅行会社店舗を認定する「サテライトオフィス」を核とした展開を今後強化していく意向。

サテライトオフィスは、ハワイ州観光局公式ラーニングサイト「アロハプログラム」のハワイスペシャリスト検定上級(ハープウ)取得者が一定の割合在籍する店舗を認定するもので、現在全国75グループ357店舗(2025年2月現在)を数える。

ハワイスペシャリスト検定取得者は旅行会社で2万1290名を数える(2025年2月現在)

サテライトオフィスとしての活動は、新型コロナウイルスの影響によリ、一時ストップしていたが、「今年から再開していく」(ハワイ州観光局 日本支局 セールスマネージャー 坂梨好氏)という。

すでに、各サテライトオフィスの検定受検状況を精査している段階で、異動等で条件に至らない場合は改めて検定を受けてもらうなど、今年1年かけて改めて見直ししている状況にある。

また、これまでやってきたディスプレイコンテストなどのイベントや、サテライトオフィスを表彰する「サテライトオフィス・オブ・ザ・イヤー」も今年は復活させたい考え。

本格的なサテライトオフィスとしての展開は2026年以降となる予定。「ハワイの販売に力を入れている店舗にはインセンティブを提供したり、送客が伸び悩む店舗にはフォローアップしたり、今年はまず来年へ向けた整理の年にしていきたい」と意気込む。サテライトオフィスのスタッフを対象としたFAMの実施も2026年に検討している。

ハワイを盛り上げる上でも、サテライトオフィスは重要な存在。「小さい店舗から大きな店舗まで、一丸となってハワイを盛り上げていけるような活動をしていきたい」と、今後の活動に意欲を見せる。

他にも、旅行会社の上級取得者がトレーナーとなって、社内での上級取得者を増やす「トレーナープログラム」も引き続き強化。ハワイに精通したスタッフが社内でトレーナーとなり、より多くの専門知識を持つ人材を育成することで、社内教育の内製化を図る方針だ。

坂梨 好氏

教育旅行、MCI

堅調な需要、内容の深い少人数案件にも注力

MCIでは「Meet Hawaiʻi」と連携

教育旅行においては、昨年7月と12月に文部科学省の官民協働の海外留学促進キャンペーン「トビタテ!留学JAPAN」との共催事業として、「【高校等教員向け】探究型海外研修企画のためのハワイ視察プロジェクト」と題したハワイへの研修旅行を実施した。

研修旅行には21校の教員が参加。「実際に今年や来年のブッキングにつながっており、今後も継続しつつ、内容を進化させていきたい」(寺本氏)と意欲を見せる。

教育旅行の需要は引き続き堅調に推移している。「為替や現地での費用増で、規模が小さくなったり、選択式になったりと変化はしているが、大型の修学旅行も戻りつつある。生徒や学生を確保する上で、学校の特色として打ち出している」ことから引き続き誘致を強化していく考え。「大型の案件ももちろん取っていく一方で、より深い体験ができる少人数で長期の研修などにもフォーカスしていきたい」という。

教育旅行については、引き続き、文部科学省や旅行会社との連携を強化し、誘致を進める方針。また、日本とハワイの間には33件の姉妹都市関係があり、自治体間の交流事業が活発なことから、例えば、医療関係者の交流を目的とした視察旅行など、新たな需要の獲得も目指す。

インセンティブについては、MCI(Meeting、Convention and Incentive)を管轄する「Meet Hawaiʻi」との連携を図る。「情報交換や共有、送客サポートなど、これまで同様緊密に継続してやっていく」方針だ。

現地トレンド

再生型観光の商品をサポート

日本の旅行商品にも

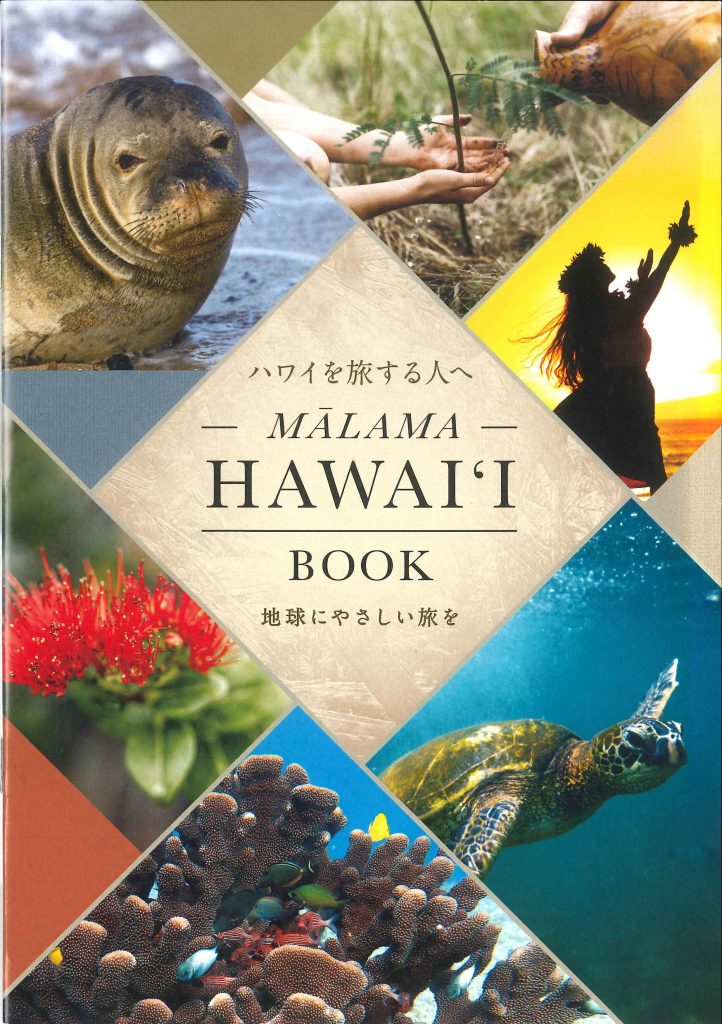

ハワイでは、再生型観光(リジェネラティブ・ツーリズム)へのシフトが進む。観光を通じて自然環境や地域社会の再生を目指す観光戦略は、オーバーツーリズムの抑制や地域住民の観光に対する満足度向上にもつながっている。

各島で策定した「DMAP(Destination Management Action Plan)」など、地域住民が主体となって観光施策の策定に関わり、再生型観光を推進。また、再生型観光に基づいた体験プログラムの開発や促進、支援が進む。

具体的には、再生型観光プログラムを支援する「スチュワード・プログラム」や、ガイドへのトレーニングプログラム、再生型観光に取り組む観光事業者(企業、団体)を認証する「キュレーター認証」など、さまざまな面で再生型観光をサポートしている。

再生型観光に基づいた観光プログラムについては、「今後日本マーケットに合わせた形での商品化への可能性がある」と、商品化への期待を見せる。

またこうした再生型観光に対するハワイの先進的な取り組みは、日本でもDMOを中心に注目を集めており、観光局においても「日本の自治体からいろいろと問い合わせが来る。サステナブルからリジェネラティブへ、観光のあり方の変化というのが今後いろいろな形で波及してくる。ハワイは常にそこを意識して双方向の関係構築、情報交換をしていきたい」とのことだ。

ハワイ旅行に価値を見出す人を誘致

再生型観光へのシフトにより、これまでの訪問者数を追うスタイルから、「旅行者や住民の満足度、消費高」を目標とする施策に変わり、それに伴いターゲットも「ハイ・バリュード・カスタマー(HVC)」を志向するようになった。

HVCについては、「日本語に訳すと『富裕層』となるが、ニュアンスが違う」(ヴァーレイ氏)と指摘する。「ただ富裕層だけを狙っているのではなく、教養や好奇心が高く、旅行が生活の一部、価値のある大切なものを捉えている層を指す。現地のアクティビティにも積極的に参加し、自分の価値観を増幅させるような旅行者という意味合い」とのことで、日本市場においても短期施策や中長期プロモーションなど、旅行会社や航空会社、メディアを絡めた施策により、需要を喚起していく意向だ。

次のページへ「アムネット「2025 ホノルルFAMツアー」実施」→

←前のページに戻る「「日本市場にとって重要な年」 業界との連携で海外旅行市場のシェア拡大を目指す【ハワイ州観光局 日本支局 ①】」